響声破笛丸(きょうせいはてきがん)についてくわしく解説

2025年08月15日

響声破笛丸(きょうせいはてきがん)という、歌を歌ったり、役者などの声を使ったりする人の間で、人気の漢方薬があります。

響声破笛丸をネットで検索すると、意外に情報が少なかったので、響声破笛丸を愛用の方や、まだ飲んだ事がないが興味がある人にむけて、響声破笛丸の事をくわしく書いていきます。

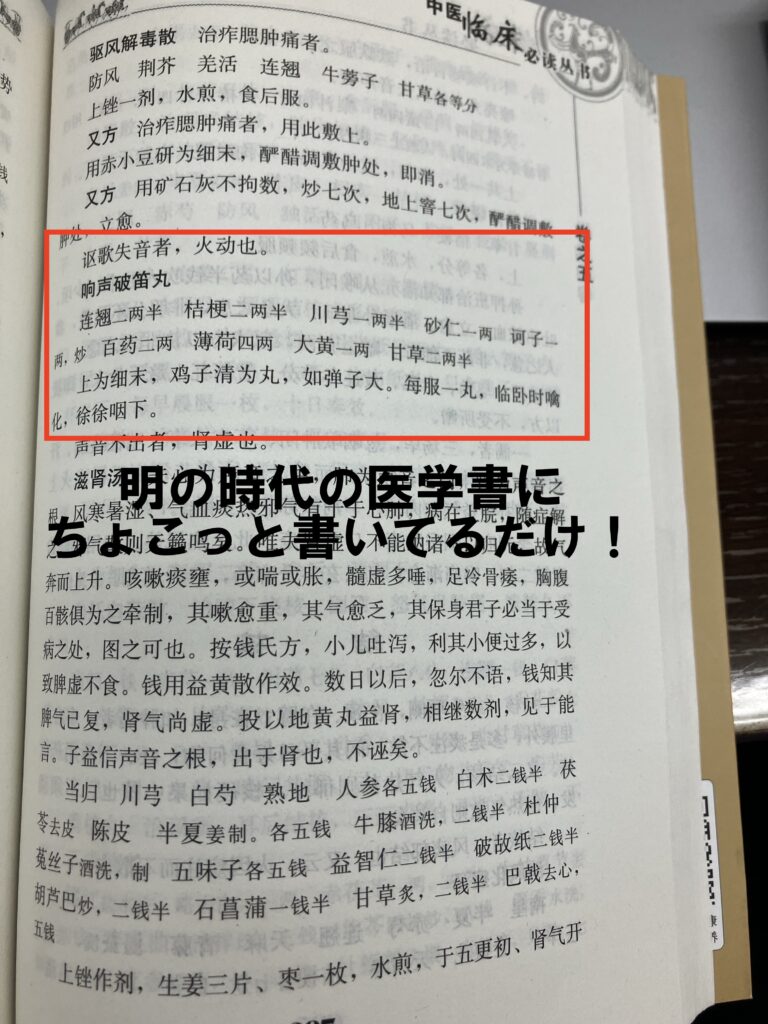

響声破笛丸は、明の時代に龔廷賢(きょうていけん)という医者によって書かれた医学書である『万病回春』の咽喉門にのっています。

『万病回春』咽喉門

「謳歌失音者、火動也」→謳歌して音を失う者は火動なり。→歌いすぎて声が出なくなった人は炎症が起こっているから。

漢方薬の解説はすごく短くシンプルです。

本来は丸薬ですが、市販で手に入り我が国で頻用されているのは、日本人向けに配合生薬の量を修正したエキス剤になります。

効能・効果

松浦薬業、ジェーピーエス製薬の添付文書

しわがれ声、咽喉不快

[効能・効果に関連する注意]

体力に関わらず、使用できます。

構成生薬

連翹・桔梗・甘草・縮砂・川芎・訶子・阿仙薬・薄荷・大黄

8味(*松浦薬業の処方は大黄抜き)

薬能

・桔梗・甘草→桔梗湯

のどの排膿や去痰

・連翹・薄荷→この2薬の気味は軽く、頭部などの身体の上部や皮膚などの表層の気に働きかけます。

連翹は昔から皮膚や粘膜の化膿に使われることが多く、薄荷はミントをイメージしてもらうとよく、頭や目・のどを冷やし、連翹とともに炎症を鎮める役割があります。

中国の清の時代に起こった温病の考え方では、連翹は生地黄や牡丹皮・大黄などの涼血作用のある薬物に加える事により、営分(血脈内)の熱を気分(血脈外)に浮かす透表作用があるといわれ、深く入った熱を冷まし炎症を鎮める、重要な役割があるといわれています。

・川芎・大黄→芎黄散(応鐘散)

顔面や頭部(のども含む)の血に働きかけ、他の薬物とともに炎症を鎮める。

江戸時代の漢方医である吉益東洞が創設した古方派と呼ばれる流派の人たちは、桂枝湯や葛根湯などの漢方薬と一緒に芎黄散(川芎・大黄)を使うことで、目・のど・皮膚・関節などの炎症を鎮める効果を高めていた事が有名です。

*市販で手に入る響声破笛丸のエキス製剤では、ジェーピーエス製薬のもには大黄が含まれており、松浦薬業のものには含まれていません。

・縮砂・(甘草)→胃腸の働きを高め、食物や他の薬物の吸収を良くして効果を高める。

縮砂は香砂六君子湯や参苓白朮散に含まれ、生姜ほど性質は強くなく、穏やかに温め、甘草とともに胃気を養います。

・訶子・阿仙薬→なんと言っても、この2薬が含まれる事が響声破笛丸の一番の特徴。

訶子(かし)はミロバランという植物の果実で、下痢、出血、せき、のどの痛みに使われてきたようで、薬能から考えると、のどや肺・胃腸の粘膜の炎症を鎮める役割がありそうです。ちなみに訶子はインド医学であるアーユルヴェーダにおいては、主要薬物の一つだそうです。

配合されている漢方薬は、訶子散・訶子皮散・訶子湯・訶子飲・訶子清音湯と日本の漢方家の中でもなじみのないものばかりです。

中薬学書の効能には、斂肺下気開音と記載されている事から、声に対して効果がありそうですね。

阿仙薬は、生薬名は児茶といわれ、アカネ科のガンビールノキという植物の葉や若枝を煮詰めて乾燥させたものです。

傷や口内・歯茎の炎症の治癒や、出血に対して止血目的で外用剤として使用したり、のどの炎症や下痢を止めるのに内服していたようです。

こちらも訶子と同じく、のどや胃腸の粘膜の炎症を鎮める効能がありそうですね。

阿仙薬が配合されている漢方薬は少なく、響声破笛丸の他に龍角散ダイレクトや仁丹などの漢方薬というより民間薬に配合されているぐらいです。

響声破笛丸が著効した実際の症例

過去の文献から、実際の臨床で著効した症例を引用しておきますので、ご参考にしてみてください。

・矢数圭堂先生の症例①『漢方の臨床』

29歳の女性 声楽家(オペラ)

3ヶ月間忙しく、歌いすぎて声帯に結節ができ、出血。

響声破笛丸去大黄に14日間の服用で、結節が少し柔らかくなった。

次の14日間は大黄2gを加えた服用で、便通がよくなりさらに14日間の服用で99%良いといわれ、最後に28日間の服用で略治した。(略治→病気やけがが、完治とは言いきれないがほぼ治ること。)

・矢数圭堂先生の症例②『漢方の臨床』

26歳の女性。音楽大学講師(ソプラノ)

生体にポリープができて、声が出ないという。

漢方薬局で補中益気湯合麦門冬湯20日間。小柴胡湯合麻杏甘石湯10日分服用したが、変化はない。

響声破笛丸料去大黄を服用すると、2週間の服薬で声が出るようになり、話すもの楽になり、ポリープも少し小さくなってきた。

その後、薬が切れて症状が悪化し、某院でポリープの手術を受けた。

・緒方玄芳先生の症例『漢方の臨床』

9歳の男子。

運動会の練習・野球の応援などで、ひどい嗄声(しわがれ声)になった。

1年の間、耳鼻科で医師の治療を受けたが治らない。

響声破笛丸の10日間の服用で著効。40日間の服用ですっかりよくなった。

これらの症例からも、響声破笛丸は声を出しすぎてのどを痛めてしまった方に効果が出ているようです。

過去の名医たちの口訣(くけつ)

『漢方処方解説』矢数道明の口訣

「歌をうたい、演説が続き、発声過度のために声がつぶれ、嗄声を起こしたときなどに用いる。

嗄声の特効薬として応用される。」

『険証百問』浅田宗伯の口訣

「風邪と関係ない声がれは痰飲の変で皀莢丸がよい。狐惑病に属するものは甘草瀉心湯がよい。(俳優や歌手)で職業柄声がれしたものは声帯を休めて麦門冬湯を生卵でのむと良い。便秘しているものには響声破笛丸が適している。」

馴染みのない皀莢丸については、主薬である皀莢(そうきょう)を含めて詳しく、以下のサイトに書いてくれていますので、ご参考にしてみてください。

https://www.uchidawakanyaku.co.jp/kampo/tamatebako/shoyaku.html?page=315

まとめ

響声破笛丸は江戸時代の漢方医の口訣(くけつ)が少ない事から、昭和の漢方家である矢数圭堂先生が日々の臨床の中で、『万病回春』の条文の歌いすぎて声が出なくなったという事に着目したと考えられます。

そして歌手や声を出しのどをよく使う方の、のどのトラブルに対して使用したところ、著効する事があったので、使用する漢方家が増えていき、漢方エキス剤として発売されたという流れだと思います。

響声破笛丸のエキス剤の発売以降は、歌手や俳優たちの間でジワジワと人気が出て、現在は漢方専門の薬局だけではなく、ドラッグストアでも手軽に手に入るようになった漢方処方のひとつです。

大阪の浪速区にあるミズホ薬店の店主。

お店にひきこもって漢方の勉強をしたり、漢方相談をしながら暮らしています。