慢性上咽頭炎を改善するための漢方相談の考え方

2024年01月21日

漢方相談をしていると慢性上咽頭炎により

- のどの奥がヒリヒリして痛む

- のどの奥に後鼻漏や痰がへばりつて不快

- 上咽頭炎の症状に加えて肩こり・首こり・頭痛がおこる

- 身体のだるさや気分がすっきりしない

と訴える方のご相談が多いです。

漢方相談を依頼される方のほとんどが、Bスポット療法(EAT)を受けても治らない方がほとんどですが、Bスポット療法に加えて漢方治療を併用すればさらなる改善ができます。

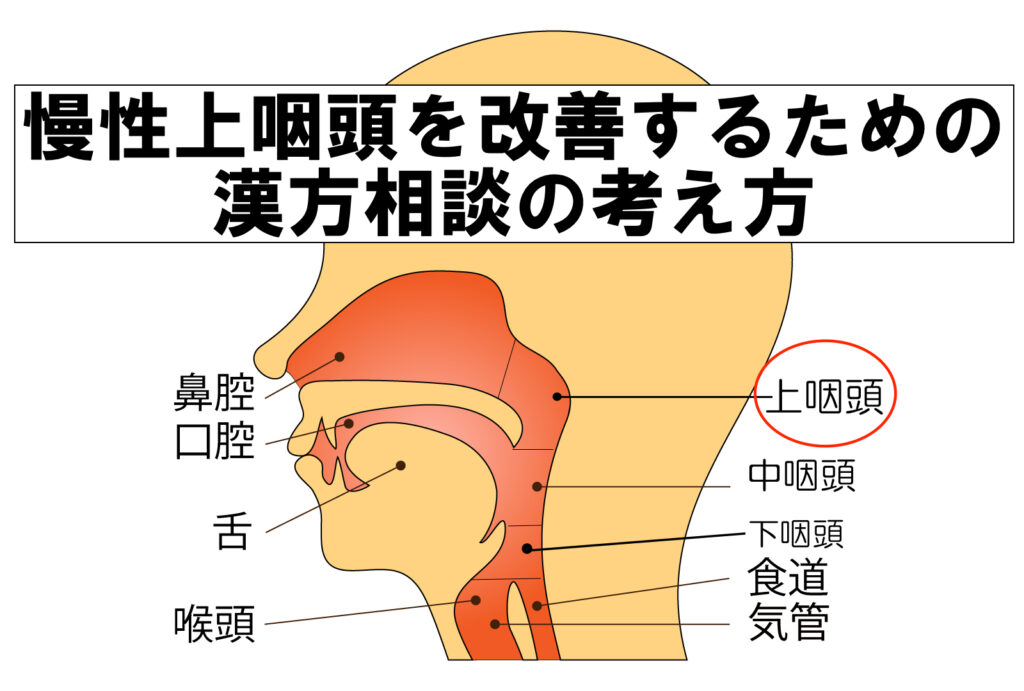

慢性上咽頭炎とは

上咽頭は鼻の奥に位置して鼻から入ってきた空気の通り道で、1日に吸う空気の量は500mlペットボトル3万本分と言われており、その中にはウイルスや細菌などの数百万個の微生物が含まれているので、炎症を起こす多くの要因にさらされています。

上咽頭の下にある中咽頭や下咽頭は、空気の通り道だけでなく飲食物も通過するために頑丈な扁平上皮(へんぺいじょうひ)で覆われているのに対して、上咽頭は弱い粘膜である線毛上皮(せんもうじょうひ)で覆われているので、ウイルス・細菌・乾燥などの刺激に対して炎症を起こしやすい構造になっています。

上咽頭の線毛上皮細胞(せんもうじょうひさいぼう)の間には多数のリンパ球が存在して、上咽頭自体がウイルスや細菌を防ぐ免疫機能をもつ器官になっている事が、さらに炎症を起こりやすくしている要因のひとつです。

また上咽頭は普段からウイルスや細菌の侵入の備えて活性状態になっており、健康な人でも上咽頭は「生理的炎症」と言われる軽い炎症が起きています。

そこにかぜ・インフルエンザ・コロナなどの感染症をきっかけで上咽頭の炎症が強くなり、その炎症を元の生理的炎症レベルまで鎮める事ができない場合には、慢性上咽頭炎になってしまいます。

このように上咽頭は構造・機能上ともに炎症が起こりやすくなっている事が、上咽頭の炎症が慢性化しやすい原因です。

また上咽頭には神経線維が多く存在しており、上咽頭の炎症とともに放散痛である頭痛や首・肩の痛みやこりが起こります。

迷走神経も走る事から上咽頭の炎症は自律神経に影響を与えて、倦怠感・めまい・睡眠の質の低下・うつ症状・過敏性腸症候群・機能性胃腸症・むずむず足症候群なども起こります。

さらに上咽頭は免疫器官として働く事から、病的な炎症が起きた場合に活性化されたリンパ球や単球とこれらの細胞から作る炎症物質(サイトカイン)が血流を通して、上咽頭から離れた皮膚・関節・腎臓に炎症を引き起こす病巣炎症(びょうそうえんしょう)という現象が起こります。

慢性上咽頭炎へのBスポット療法(EAT)

慢性化した上咽頭の炎症には主にBスポット療法(EAT)が行われます。

Bスポット療法(EAT)の効果として以下の事が期待できます。

- ①亜鉛による収れん殺菌作用により、ウイルスや細菌を殺し炎症を抑える

- ②綿棒による物理的刺激による瀉血により、たまった炎症物質や老廃物を排出する

- ③迷走神経への刺激作用により、免疫疾患の炎症を抑える

Bスポット療法(EAT)は綿棒が届く範囲の炎症には強力に作用しますが、上咽頭の綿棒が届かない場所に炎症が残っていたり、また副鼻腔内に炎症がある場合には、炎症が完全に鎮まりにくく再発してしまうという欠点があります。

慢性上咽頭炎の漢方相談の考え方

上咽頭の炎症に限らず漢方で炎症を鎮める場合には、ただ強い作用のある漢方薬を使えば良いわけではありません。

炎症の兆候である発赤・熱感・腫脹・疼痛などが上咽頭にあるからといって、冷やして炎症をとる作用が強い黄連解毒湯や辛夷清肺湯・桔梗石膏や発汗作用のある葛根湯加桔梗石膏など継続服用していても上咽頭の炎症に伴うのどの痛みや後鼻漏・痰・頭痛や肩こりなどの症状を改善する事は難しいでしょう。

漢方の考えた方で正気と邪気の争いである正邪相争(せいじゃそうそう)というものがあります。

詳しくは以下のブログに記入していますので、ご参考にしてください。

正気は身体を治す力や、邪気であるウイルスや細菌などの外敵が侵入してきた時に戦う力です。

邪気はウイルスや細菌・黄砂・PM2.5などや気温・湿度・気圧・肉体的&精神的ストレスなどの身体を弱らせる力です。

その人の正気の弱りや邪気の性質や強さ・存在する場所を考えた上で漢方薬を使用しなければ、慢性的に続く炎症は改善できません。

これ適応する漢方薬を選ぶ事が難しい理由ですが、じっくりお話を聞いて考えた結果、正気と邪気の状況とその人の体質と病態にあった漢方薬を服用すればお悩みの症状は改善していきます。

慢性上咽頭炎の西洋医学的な診断や病態も参考にした方が良いです。

正気と邪気が争っている正邪相争の場所は、鼻の奥である上咽頭である事やウイルスや細菌などの外敵要因にさらされやすい場所である事から病位は「漢方での肺」になります。

(「漢方での肺」は肺や気管支をはじめ皮毛(皮膚や粘膜などの浅い部分)・鼻・のどなどの外敵刺激を受ける最前線を含みます。以下、肺と記載します。)

よって慢性上咽頭炎を漢方で改善する場合は、肺を整える事をメインにする必要があります。

肺の病である慢性上咽頭炎を改善する場合には、辛温解表薬や辛涼解表薬といった辛味があり肺に働く作用のある麻黄・桂枝・生姜・蘇葉・荊芥・防風・羗活・薄荷・牛蒡子・葛根・升麻などの生薬が含まれた漢方薬で気・血・津液を邪気の存在する肺に集める必要があります。

そして邪気の性質が熱性の場合で炎症が強く、脾胃の弱りがない場合には石膏や黄芩などの生薬で炎症を鎮め、粘膜のはれやむくみがある場合は麻黄・蒼朮・白朮などではれやむくみを改善してく必要があります。

邪気の勢いが弱く胃腸の弱りがある場合では石膏や黄芩などの清熱薬を使わずに、金銀花・連翹・牛蒡子などで清熱解毒をはかる事で炎症を緩和していきます。

肺の次に注意する必要があるのが脾胃です。脾胃は胃腸の消化吸収機能を含み飲食物からの栄養を全身に供給しています。もちろん肺の機能を正常に働くように栄養を供給しているのも脾胃になりますので、脾胃の弱りがあれば肺への栄養供給量が衰えて、肺の機能が正常に働きません。その場合には人参・白朮・茯苓・甘草などで脾胃の気を補いバックアップする必要があります。

また肺と脾胃は体表と体内の津液をめぐらすのに重要は役割を担っており、肺・脾胃に不調をきたすと痰飲(たんいん)という病理産物ができます。痰飲は有用でない水液であり、目に見える形として後鼻漏や前鼻漏・痰という形で現れてきます。

慢性上咽頭炎でお悩みの方の一部はのどの痛みに加えて、後鼻漏や痰があふれて1日に何回も吐き出さなければいけない人や、後鼻漏や痰がのどにへばりついて不快という人がいらっしゃいます。

このような後鼻漏や痰の症状も邪気を駆逐する事にくわえて、肺と脾胃の機能を正常化する事によって改善していきます。

後鼻漏の治療する場合には、よくネットやSNS上にあふれている「胃腸の調子をよくすれば後鼻漏が治る」という情報には注意する必要があります。

さきほどと少し重複しますが、津液を作り・めぐらし・排出している臓腑は肺・脾胃・腎になります。

胃腸の不調は脾胃の異常とみなしますが、脾胃の異常がなくても慢性上咽頭炎のように肺の異常だけでも後鼻漏は発生いたします。この場合は肺の異常を改善する→今回の場合は上咽頭の炎症を鎮める事で後鼻漏は改善していきます。また肺の弱りとして後鼻漏がおきている場合には、肺気を補い津液のめぐりを良くする黄耆を使います。

もちろん脾の気虚や胃の陰虚、胃の実熱がある場合は同時に改善する必要も出てきます。

上咽頭の炎症が長引く事で粘膜の乾燥や後鼻漏や痰のへばりつきが起きている場合には、津液が損傷しいてる場合には麦門冬・天門冬・五味子などの陰を補い、Bスポット治療(EAT)後に痛みが緩和するが、すぐに炎症が再発したり外的刺激に敏感になりすぐに炎症が誘発されて痛みがおこる場合には血熱や血虚と考えて牡丹皮・地黄や当帰・芍薬などを使う必要があります。

また上咽頭の炎症が強く炎症を鎮めるために、石膏や黄芩などの清熱剤を使用した時に冷やしすぎて血のめぐり悪くしてしまう事を防止する目的や、患部で充血している血を動かす目的で川弓や当帰で活血する事が必要な時もあります。

このように慢性上咽頭炎という病気を、正気と邪気の争いである正邪相争をとらえて「正気の弱りぐあいは?」「はたして五臓のどこが弱っているのか?」や「気・血・津液の充実or損傷ぐあい」、「めぐりの悪さ」を考えた上で「邪気の存在する場所は?」「邪気の性質は?」をふまえて改善していく必要があります。

漢方家によってイメージの仕方は様々ですが、細くイメージをして実際の病態に近づけるほど漢方薬の効果は高まりますし、しっかりイメージできていなければ患者様に漢方薬を飲んだもらった後の反応を聞いて、より適格な漢方処方へと修正する事はできません。

よって漢方薬に詳しい人に、相談にのってもらうのが良いです。

日常生活で気をつける事

・食べ物について

砂糖が多く入った食べ物や飲み物・油っこい食事・もち米・香辛料・お酒などは上咽頭の炎症を悪化させるので、炎症が強い時は控えましょう。

・睡眠について

漢方ではしっかり睡眠をとる事で気と陰を養う事ができると考えています。

特に乾燥感が強く上咽頭が痛む方・粘り気の強い痰や後鼻漏がのどにへばりつく方は睡眠時間は最低7時間以上は確保するべきです。

・鼻うがいについて

上咽頭を物理的に自分で毎日きれいにするには鼻うがいが効果的です。

後鼻漏の中・粘膜上に存在するウイルス・細菌・細胞の残骸を洗い流す事によって、炎症を鎮める能力を回復してくれます。慢性上咽頭炎からくる不快症状が強い方は、帰宅時もしく入浴時に1日1回は行うのが良いです。

長期にわたりなかなかい治りきらない慢性上咽頭炎でも、漢方薬の飲む事で改善することも少なくないですので、お悩みの方は一度ご相談ください。

大阪の浪速区にあるミズホ薬店の店主。

お店にひきこもって漢方の勉強をしたり、漢方相談をしながら暮らしています。